Notas sobre a identidade e filosofia

Publicado por Douglas Barros, em 05 de agosto de 2024.

A identidade se tornou hoje o “grande tema”. Onde quer que se olhe, destacado nas vitrines de livrarias ou em bancas de jornais, o tema da identidade está estampado. Mas o que é a identidade? Se “é o homem que oferece a chave para a anatomia do macaco e não o contrário” [1], capturar a dimensão do problema da identidade requer pensar a noção de sujeito e implica concluir que ela tem, no mundo das ideias e enquanto conceito, uma história própria.

O banquete

Quem já se deliciou n’O banquete de Platão [2] talvez tenha capturado seu prenuncio. Reunidos numa verdadeira festa na casa de Agaton, na companhia de Aristodemo, Sócrates e seus amigos meditam sobre o amor. Sabemos que “Sócrates estava habituado a desagradar aos homens de Estado, aos oradores, aos poetas; era procurado por isso” [3]. E naquela noite, em que ouve o Daimon do outro lado da rua, antes mesmo de cruzar o átrio da casa de seu conviva e se postar à mesa, não seria diferente.

O discurso ao amor (Erotikon logon) – inspirado pela voz que guia Sócrates – se inicia. Após algumas falas, comedidas e bem enquadradas, a respeito da reverência que se deve prestar a Eros, o comediógrafo, Aristófanes, tece um raciocínio surpreendente, fora do comum e distante das práticas discursivas feitas pelos homens da lei. À maneira das coisas artísticas, em que o obstáculo serve de sentido para a ação, a ideia, que alimenta sua fala, traduz o amor como a busca da parte perdida. A busca pela venturosa integridade... a completude... o Um... a identidade de si consigo por meio do outro.

A censura do artista se desenvolve em duas frentes: na primeira, os humanos não percebem a grandeza do amor, arquiteto de sensações ambíguas que pleiteia de antemão nossa entrega consequente e total. Na segunda frente, destaca-se que o poder do amor reside na consolidação de uma arraigada busca pela completude. O signo do amor, portanto, já está atrelado à dimensão da perda e, para fundamentá-la, Aristófanes constrói o mito do andrógino (androgynon) [4].

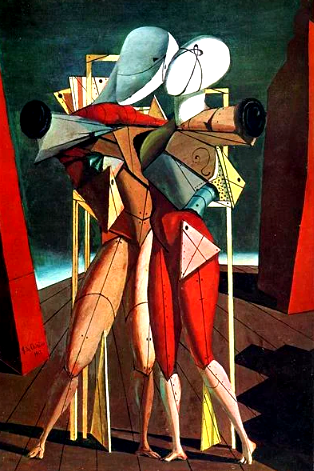

Assim, nos primórdios da humanidade, existiam três tipos de seres humanos: o homem, a mulher e o andrógino. A tentativa do comediógrafo é definir quais atributos partilham a natureza humana e quais estradas impelem o homem à construção de seu destino. O andrógino compartilha igualmente de qualidades masculinas e femininas numa síntese monstruosa; quatro pernas, quatro braços, duas cabeças, dois órgãos genitais.

Sua monstruosidade se rege pela própria posição da completude; com ideais nobres e sensibilidade radicalizada, por ser íntegro, com inteligência e sentimento elevados, por estar completo, o andrógino buscou, por fim, desafiar os deuses. Tendo em si a completude, não restava nada senão alçar-se à grandeza do Olimpo. O andrógino era um si-consigo-mesmo. O um indivisível que, estando em meio à humanidade, dela não fazia parte. Assim, ao ter em si a falta da própria falta, a perda de não ter perda alguma, ao andrógino não resta outra coisa senão o desafio aos deuses. A completude lhe dava um Em-si de si mesmo que era translúcido. Entretanto, a punição, pela descabida aspiração, não tardou e veio de Zeus que determinou cortar o andrógino em dois [5].

Essa medida foi sentida de maneira radical, ao estabelecer a igualdade geral da humanidade fundamentada na incompletude de si. A perda da integralidade do ser, a perda da unidade, revelou-se dolorosa. Segundo o mito, tornamo-nos desde então uma metade destinada à busca de nossa parte perdida, sempre à caça de encontrá-la no vazio do mundo. Essa tornou-se então a maldita condição humana, segundo Aristófanes: lançar-se ao encontro da busca pela unidade perdida e recuperar nossa natureza, que é, originariamente, una.

Não é preciso forçar tanto a mão para concluir que a busca pela unidade de si consigo, através do outro, é um problema de longa data; condiciona a aventura humana, organizando o sentido de nossa ação e conduz nossa imaginação sempre de volta à era perdida. Segundo o mito platônico, a perda de unidade foi a ferida da natureza humana que quase a fez sucumbir, no início do castigo, narra Aristófanes, devido à saudade da parte de si, que fora perdida. Muitos morreram de fome e se reduziram ao ócio, fazendo com que mesmo Zeus se compadecesse.

O motivo não se deu sem malícia; se acaso a humanidade sucumbisse, quem adoraria os deuses? É nesse ponto que Eros ganha uma dimensão central; a busca pelo que falta será incorporada ao desejo sexual via amor. O desejo sexual suprimirá de maneira não-toda a perda da parte. Desde então, segundo o mito, buscamos no desejo sexual-amoroso suprimir a falta de nossa unidade, ao identificar no outro o que em nós se perdeu. Quem aqui, por acaso, se lembrar da noção de falo, à maneira psicanalítica, não estará de todo errado.

Ao identificar a parte perdida no outro, e nele consumar o desejo, a unidade se coloca e o andrógino recupera sua identidade enquanto tal, essa recuperação de si mesmo, se dá através da identificação com o outro e da consumação do ato sexual. O mito da perda da unidade de si, daquilo que arcaicamente nos tornava íntegros, será determinante para consolidar uma falta primeva, responsável por nosso ato de tentar completar-se através do genuíno encontro com o outro no amor.

O encontro que refaz a unidade (identidade de si consigo através da parte perdida) só é possível na relação amorosa, que, para Aristófanes, restabelece nossa natureza primeira [6]. Eros, após negociar com Zeus, consolida no amor erótico a crença da realização da unidade, e o amor sexual – sempre é bom lembrar – assume um papel fundamental de reunificação do eu.

Por isso, na estrutura do mito do andrógino podemos concluir que foi justamente a cisão de si consigo mesmo, imposta pelos deuses, que levou a busca pelo reencontro com a sua metade perdida para formar um todo de si. “O desejo desse todo e o empenho em restabelecê-lo é o que denominamos amor”[τοῦ ὅλου οὖν τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ διώξει ἔρως ὄνομα]” [7]. O que foi, porém, não mais retornará, a transgressão não será esquecida e, assim, a unidade, consumida no ato sexual, aparece como aberta, ou seja, como ilusória.

O mito segue, tal como o banquete vara noite adentro. Não preciso seguir mais nas suas grandiosas miudezas e nuances. Curiosamente, no entanto, ao se buscar as origens do mito andrógino, percebemos que aquele narrado por Aristófanes é a corruptela de algo, por assim dizer, mais arcaico. A androginia ligada ao humano primordial, à incorruptível unidade de si, tem nas ideias religiosas uma presença fundante orientada pela chamada era de ouro dos deuses. Um traço interessante: a ideia de unidade de si, que sustenta a noção de identidade, tem um traço fetichista-religioso.

Os tempos imemoriais

Com a revolução da agricultura e o desenvolvimento da cultura sedentária do cultivo, a posição do sagrado se desdobra para além do sentido mágico-religioso do paleolítico. Muitos autores concluem que as experiências com o sagrado se inauguraram rapidamente com o processo de constituição simbólica da linguagem. Alguns inclusive veem na posição ritual, tardiamente chamada de sacramento, o lugar fundamental para a produção da linguagem e para ideia de temporalidade [8].

O registro da ideia do ancestral, que evoca o culto dos antepassados, surge. Sua expressão é a adoração de uma integralidade de um Eu que se perdeu, cujos primeiros registros são encontrados já na Palestina no período mesolítico. Outro exemplo interessante é dado pelo historiador das ideias e crenças religiosas, Mircea Eliade, que estabelece ser o homo faber um homo sapiens e religiosus ao mesmo tempo. Conclusão passível não só pelos registros, mas pela busca de compreensão do advento da própria linguagem e produção do mundo da cultura.

O próprio ato de sepultar os mortos organiza um sentido mágico-religioso. Um exemplo concreto importante reside na sepultura Teshik Tash no Uzbequistão. Isso para abordar o traço mais rudimentar do advento do rito como algo para além do que é. Se levarmos em consideração os documentos figurativos que se encontram nas pinturas rupestres, vemos cada vez mais se aproximar os traços sacros expressos em cavernas cuja intenção ritual é evidente [9]. A partir de então, o desdobramento dos ritos irá se direcionar para a busca de uma integralidade vivida pela humanidade nos tempos primordiais.

Se a domesticação das gramíneas teve como resultado um salto populacional, a complexificação ritual, na sua relação com o sagrado, ficou cada vez mais necessária. Se no paleolítico as relações religiosas se davam com o mundo animal graças à atividade da caça, com a descoberta da agricultura há uma alteração radical: a busca de uma união homem e natureza. A sacralidade feminina se torna central e a relação com o tempo se transforma substancialmente: a terra passa a ser o lugar de nascimento e o ciclo das estações adquirem importância fundamental. É nesse momento que, para alguns pensadores da religião, a sacralidade sexual passa a se encontrar com o enigma da criação na busca da integralidade. A feminilidade liga-se aos ritmos lunares. Nascimento, morte e renascimento serão equiparáveis ao ciclo do cultivo fornecendo encenações mítico-ritualísticas e assim “a experiência do tempo cósmico, sobretudo, no âmbito dos trabalhos agrícolas acaba por impor a ideia do tempo circular e do ciclo cósmico” [10].

Interessante perceber que a hierogamia – união entre os deuses – só surge com a busca da recomposição do Uno primordial perdido em algum momento no surgimento da humanidade. Já na Suméria o simbolismo religioso vai se ligando à força e ao sentido de transcendência. Toda divindade passa a ser imaginada como um ser celeste iniciando a preocupação religiosa com a criação. Por mais contraintuitivo que soe, a preocupação hebraica com a criação é tardia, tendo fortes influências sumerianas.

A redação dos onze primeiros capítulos do Genesis é recente, se comparado aos outros livros do pentateuco, desempenhando inclusive papel secundário na consciência religiosa de Israel. Seja como for, com influências mesopotâmicas evidentes, a androginia tem também ecos na formação da mulher hebraica a partir de uma costela retirada do suposto homem primordial: Adão. E, novamente, para voltar ao nosso problema, cumpre observar que aquilo narrado por Aristófanes, n’O banquete de Platão, tem uma longa e perseverante trajetória, pois “o mito do andrógino ilustra uma crença bastante difundida: a perfeição humana, identificada no antepassado mítico, encerra uma unidade que é simultaneamente uma totalidade” [11].

Introjeta-se, então, a busca por uma unidade que ganhará ecos na gnose e no hermetismo. Portanto, a busca pela unidade de si já é um problema produtivo em tempos imemoriais, e a identidade recuperada, por meio da identificação provisória com o outro, se torna o ânimo dado pelo amor. Assim, o mito do andrógino parece ser uma das portas de entrada para pensar a implicação da busca pela unidade via identificação de nossa parte perdida no outro.

Diante disso, a identidade é o desejo primordial de unidade de si consigo mesmo que acompanha o advento do simbolismo mítico-religioso? A pergunta provocativa permanece, valendo, no entanto, lembrar que, tal como compreendemos hoje, a identidade tem uma historicidade própria, apesar de ser um problema que fará parte da lógica, da metafísica, da filosofia, da antropologia e de todas as formas de pensar à condição humana [12]. Na filosofia, o lugar reservado à identidade não será desprezível, mas posteriormente ganha importância radical na psicanálise, que desnuda seu caráter fantasioso. Seja como for, desde seus primórdios a identidade e sua busca se balizam por uma noção fetichista de pertencimento excludente. Algo violento.

As ilusões perdidas

Séculos depois de Platão, é interessante demarcar que, no trato da consciência, que passa de Fichte a Hegel, a identidade aparece como algo já impossível, fantasioso e excludente. Se a impossibilidade de encontrá-la em nada altera sua busca, ela se redefine, na filosofia do idealismo objetivo hegeliano, como uma ação que dá sentido à consciência. Assim, a beleza que há no idealismo alemão e, sobretudo, em Hegel, reside em demonstrar que a passagem do tempo unida às diversas ilusões perdidas pela consciência na busca de uma identidade sólida, tal como uma personagem de Balzac, faz com que ela apreenda sua própria ilusão [13].

O impulso e a busca de sua totalidade são determinados pela incompletude constitutiva do sujeito. “O sujeito é então um nada que aparece como um princípio vazio no qual a refutação dos predicados que o identificam é aquilo que permite seu desenvolvimento, o preenchimento necessariamente ilusório de sua identidade fantasiosa” [14]. Há, portanto, uma ilusão constitutiva à tentativa de recuperação da completude perdida e podemos afirmar que, na dialética hegeliana, o componente da identidade é dissoluto em seu processo, e o sujeito nela implicado se traduz no vazio de sua própria experiência, ou seja, é um sujeito negativo [15].

Sem querer cair em desavisada erudição, também na filosofia francesa do século XX teremos notícias da identidade entre os melhores representantes da rara espécie dos filósofos. Basta retomarmos os caminhos iniciais do jovem Sartre, na sua tentativa de elaborar uma psicanálise existencialista [16], para ter um retrato no mínimo instigante: a consciência em Sartre é ação. A ideia do ego transcendental, por meio da noção de intencionalidade, só pode conceber a vida interior como uma projeção temporal no mundo. Ou seja, a consciência não tem em si nenhuma substancialidade.

Assim, ao livrar a consciência de qualquer interioridade, Sartre marca a impossibilidade de recuperação da identidade. No filósofo francês, a identidade, a consciência, o Para-si, se torna puro movimento em direção a algo que ela não é, e nunca vai ser, pois não se define. A alteridade ganha uma posição radical, e toda tentativa de definição é dada por um olhar extrínseco, ou seja, o outro tenta me converter no Em-si, me objetificar, me conferir uma certa espessura que diz o que sou. Em Sartre, portanto, a identidade se trata de uma objetificação de Si. Crer ter encontrado o Em-si de si mesmo se traduz no fim do movimento da consciência. O sujeito se torna opaco, sem nuances e, portanto, trata-se da morte do Ser.

Talvez, em nenhum outro momento filosófico, Sartre se distancie mais de Heidegger do que nesse ponto. Para o filósofo alemão, reitor de Hitler, “o princípio da identidade fala do ser do ente” [17]. O ser aparece como um traço constitutivo da identidade que encontra espaço no comum-pertencer. Mas, o que seria esse comum-pertencer? Em linhas grosseiras, o espaço comunitário que permite o salto à linguagem do indivíduo – está aí exposta a perigosa ideia do pertencimento à língua por parte do indivíduo.

Heidegger na sua argumentação busca evidenciar como o homem é um predicado do ser que com ele se corresponde, enquanto o ser já é essa presença se relacionando com o homem. A correlação entre ser e homem, no entanto, é corrompida pela técnica e a impossibilidade de configuração da unidade originária entre ambos. A identidade, no entanto, é, para Heidegger passível de ser recuperada pelo acontecimento-apropriação: “O acontecimento-apropriação é o âmbito dinâmico em que o homem e ser atingem unidos sua essência” [18].

Heidegger tece toda uma trama a respeito de como a unidade cindida pela metafísica ocidental pode ser recuperada no momento do acontecimento como salto, que supera a ruptura e o distanciamento causados pela alienação do homem com relação ao seu ser. Entram a linguagem e a comunidade como núcleos da compreensão de si. Em todo caso, sendo grosseiro, é possível lê-lo como um delator da perda da identidade substancial, corrompida pela modernidade, mas passível de ser, pelo menos na sua filosofia, recuperada. Essa autenticidade buscada pela identidade fechada, como encontro do ser com o homem numa comunidade autêntica, se torna bem perigosa como projeto político.

*

Notas

[1] MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos (Coleção Os pensadores). São Paulo: Abril Cultural, 1978.

[2] PLATÃO. O Banquete, 189c-193d. As referências ao Banquete de Platão são da tradução de Carlos Alberto Nunes, O Banquete (Belém: EDUFPA, 2001).

[3] ALAIN. Idéias: Introdução à filosofia: Platão, Descartes, Hegel, Comte. Tradução Paulo Neves. São Paulo; Martins Fontes, 1993.

[4] Na etimologia da palavra ἀνδρόγῠνος, há a junção das palavras άνήρ, ἀνδρός (homem) com γυνή, γυναικός (mulher) e isso de saída dá a natureza da possibilidade de unidade.

[5] PLATÃO, Banquete, 190d.

[6] PLATÃO, Banquete, 191c8-d3.

[7] PLATÃO, Banquete, 192e10-193a1.

[8] Esse é um dos sentidos do cuidado ritual abordado no curioso livro de Dunbar – In: DUNBAR, R. Grooming, gossip and the evolution of language. London Boston: Faber and faber, 1996.

[9] In: ELIADE, M. História das crenças e das ideias religiosas, volume I: da Idade da Pedra aos mistérios de Elêusis. Tradução Roberto Cortes Lacerda. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

[10] ELIADE, 2010, p. 52.

[11] ELIADE, 2010, p. 165.

[12] Se o referencial parece cair nas armadilhas da ocidentalização do cânone, não vejo porque então esquecer da relação amorosa entre Gilgámesh e Enkídu, ambos encenam de maneira factível a dialética do senhor e escravo que, no registro da epopeia, termina em empate selando a amizade entre os dois. Enkídu selvagem e Gilgámesh civilizado tornam-se um só e partilham de aventuras marcadas por um vínculo sexual. É só quando a deusa Ishtar se vinga condenando Enkídu à morte que Gilgamesh inicia sua jornada, agora não só consciente de que perdeu sua metade, mas também da sua própria morte, o que desnuda o caráter do quanto a identidade, a unidade de si consigo, remonta uma arché divina (in. SIN-IÉQI-UNNÍNNI. Ele que o abismo viu: epopeia de Gilgamesh. Tradução Jacyntho Lins Brandão. Belo Horizonte: Autêntica, 2021. p.172).

[13] David Sechard e Lucien de Rubempré marcam essas figuras do desavim, rasgadas pela falta de identificação com o entorno, que buscam se espelhar em experiências que conduzirão cada um de uma maneira (BALZAC, H. Ilusões perdidas. Tradução de Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Penguin Classics/Companhia das letras, 2011).

[14] BARROS, D. R. Hegel e o sentido do político. São Paulo: Lavrapalavra, 2022.

[15] HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito. Tradução de Paulo Meneses. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

[16] O epílogo dessa ideia está no acabamento da obra O ser e o nada (In. SARTRE, J.P. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2009.

[17] HEIDEGGER, M. Identidade e diferença. Tradução Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 2018, p. 10.

[18] HEIDEGGER, 2018, p. 21.